転勤や赴任が決まり、「今の家をどうしよう?」と悩む方へ。

「売るべきか、それとも貸すべきか?」

そんなときに知っておきたいのが「リロケーション」という選択肢です。

自宅を手放さずに、収益を得ながら、将来また戻れる状態を保てるリロケーション。

本記事では、その仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説し、最終的にあなたにとって「売却」か「リロケーション」か、どちらが最適かを見極められるよう導きます。

1.「リロケーション」とは

1.1.リロケーションの定義と目的

リロケーションとは、転勤・赴任・一時的な転居などで家を空ける期間中、自宅を賃貸として活用し、将来的に自分が戻れる状態を保ちながら収益化する仕組みのことです。

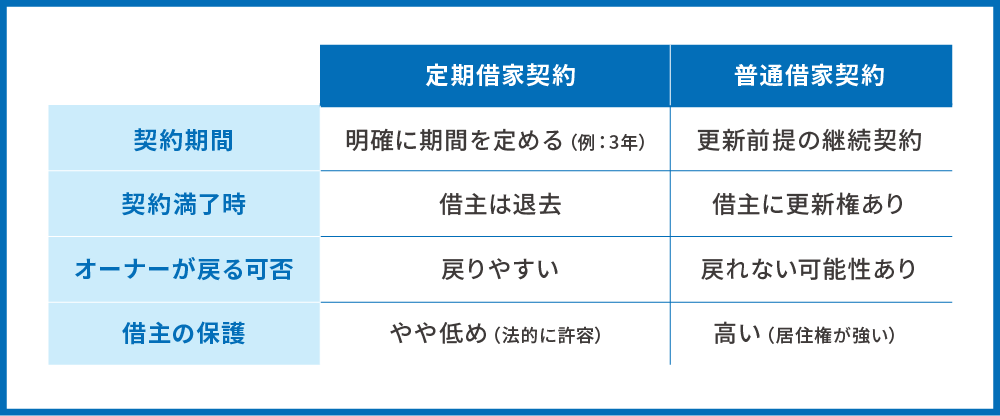

通常の賃貸と異なり、「期間限定で貸し出し、契約終了後には確実に退去してもらえるような仕組み(=定期借家契約)」を活用することが特徴です。

主な対象者は以下のような方々です。

・国内外への転勤が決まった会社員

・海外赴任・駐在が決まったビジネスパーソン

・相続やライフイベントで一時的に家を離れる方

・将来的に戻る可能性を残しておきたい自宅所有者

目的は、「空き家リスクを避けつつ、住宅ローン負担を軽減し、資産としての自宅を有効活用すること」です。

1.2.なぜ今、リロケーションが注目されているのか

ここ数年、以下のような背景からリロケーションのニーズが急速に高まっています。

・空き家問題の深刻化

全国の空き家戸数:約 900万戸(2023年時点)

→ 2018年の 849万戸 から 約51万戸増加

空き家率(全住宅に占める割合):13.8%(2023年時点)

→ 2018年の 13.6% から 0.2ポイント上昇

→ 統計開始以来、過去最高 を更新

※出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)」

つまり、ここ5年間で空き家は「数」も「割合」も増え続けており、日本の住宅ストックの7~8戸に1戸が空き家という状況になっています。これは、防犯・維持管理リスクの増加にもつながります。

・共働き・単身赴任の増加

共働き世帯は2024年に約1,300万世帯と過去最多となり、10年で100万世帯以上増加しました。

※出典:労働政策研究・研修機構(JILPT)の「ユースフル労働統計 2023」

また、単身赴任者の割合も過去20〜30年で約1.5倍に拡大しています。

こうした背景から「いずれ戻るかもしれない」前提で自宅を残す暮らし方が一般化し、空き家増加の一因となっています。

・住宅ローン返済中の転勤者の増加

住宅ローン残高は年々増加しており、返済中に転勤する人も少なくありません。持ち家をすぐには売りたくない一方で、空き家のまま放置するのはもったいないというジレンマを抱える転勤者が増えています。

・不動産価格の上昇局面で、売却タイミングに迷う人の増加

近年の不動産価格上昇により、今売るべきか、さらに値上がりを待つべきかと判断に迷う人が増えています。その結果、売却を先送りして空き家のまま保有するケースが目立つようになっています。

こうした社会的背景により、「売る or 空けておく」だけでなく、「貸しておく」という第3の選択肢が注目されているのです。

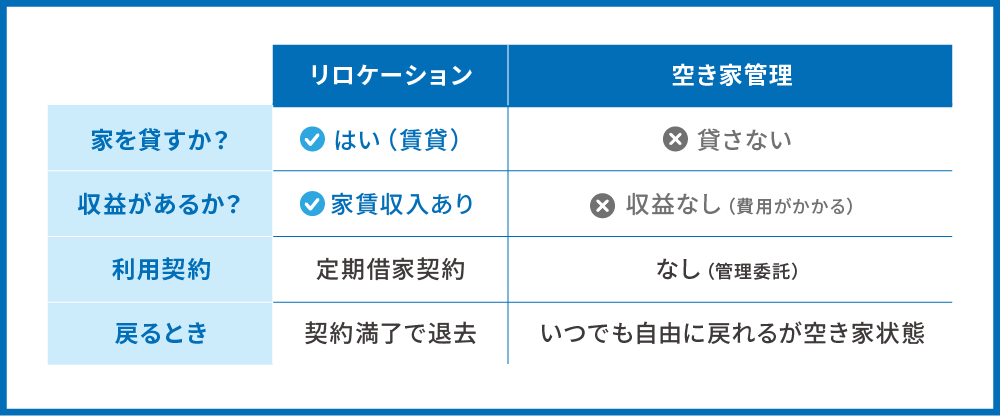

1.3.空き家管理とは何が違うの?

混同されがちですが、「空き家管理」と「リロケーション」はまったく異なるサービスです。

空き家管理とは、所有者が住んでいない家を代わりに見回り・手入れするサービスです。

提供しているのは、東急リバブルや野村不動産といった大手不動産会社、空き家管理を専門に行う会社、ダスキンなどの清掃会社や地域の便利屋など、さまざまです。

料金相場は月額3,000円~1万円程度で、

・通水や換気

・郵便物回収

・写真付きの巡回報告

などが基本的なサービスです。料金が高くなると、清掃や草木の手入れなどの範囲が広がるのが一般的です。

つまり、リロケーションと空き家管理では、「貸して稼ぐ」か「保って守る」か という根本的な違いがあります。

「ただ空けておくより、賃貸で活用したい」と考える方にとって、リロケーションは非常に有効な選択肢です。

2. リロケーションの収支シミュレーション|実際いくら残る?

「自宅を貸すと、実際どのくらい手元に残るのか?」

これは、リロケーションを検討する際に最も気になるポイントの一つです。

将来的にまた住む予定があったり、売却に踏み切れない事情があっても、家を「遊ばせておく」よりは有効活用したいもの。

この章では、リロケーションで得られる家賃収入と差し引かれるコストを具体的な数字でシミュレーションし、どれほどのメリットがあるかを見ていきます。

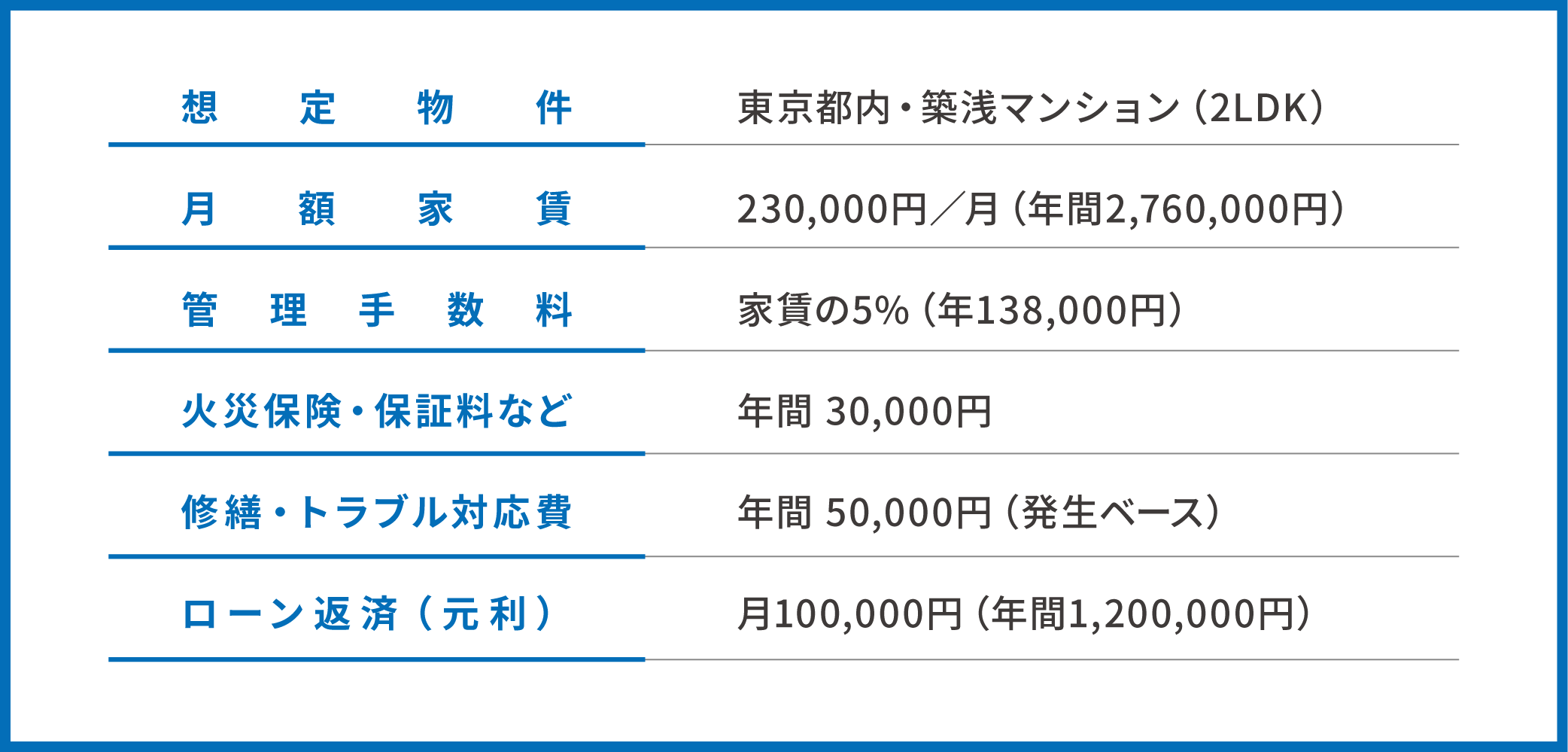

2.1.モデルケースの前提条件

今回は、東京都内の築浅マンション(2LDK)を想定し、以下の条件で収支シミュレーションを行います。

2.2.年間収支シミュレーション

上記の前提をもとに、リロケーションを行った場合の年間の収支は以下の通りです。

2.3.このシミュレーションからわかる3つのこと

1. 空き家にせず貸すだけで、年間134万円の黒字が出る

ローンを返済しながらも、毎月約11万円が手元に残る試算です。

ただ放置していたら出ていくばかりのコストを、リロケーションなら収益に変えることができます。

2. ローンがないなら、もっと残る

仮にローン返済が終わっている状態であれば、年間で200万円以上の手残りが見込める場合も。

「住んでいなくてもお金を生む資産」になるのが、リロケーションの強みです。

3. 売却と違い、資産を“残したまま”収益化できる

売ってしまえば確かにまとまった現金が入りますが、資産としての住宅は手放すことになります。

リロケーションなら、将来の住み替え・再活用・売却の判断を先送りしながら、しっかり収益を確保できます。

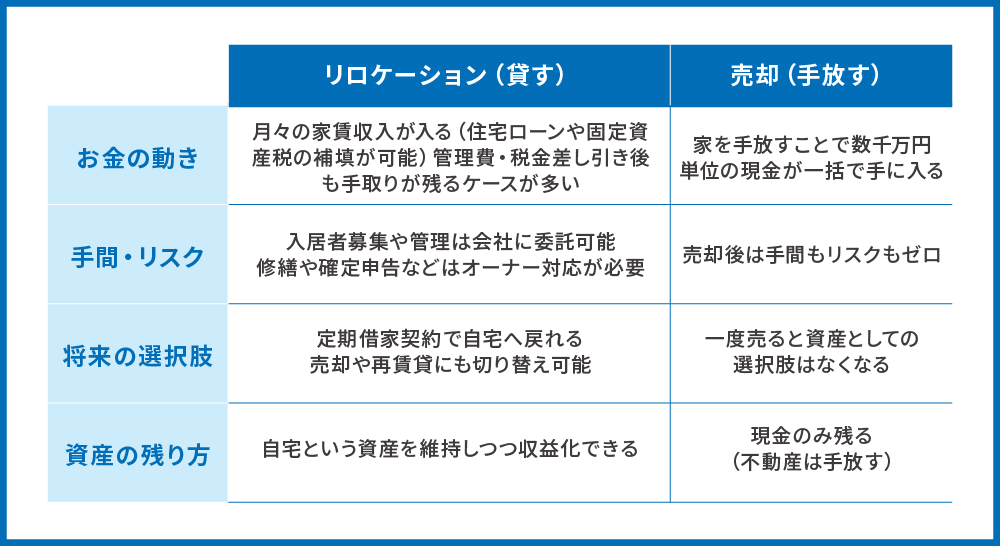

2.4.売却との比較:どちらが“お得”?

では、「貸す」選択と「売る」選択では、実際どちらがより合理的なのでしょうか?

金銭面や将来の選択肢、資産の残し方という観点で整理してみましょう。

→ 結論:将来また戻る可能性がある方や、売却を迷っている方には、リロケーションの方が柔軟でメリットが多い選択肢といえます。

2.5.まとめ “今すぐ売らない”という選択

このように、リロケーションは数字の上でも「お得」な選択になり得ます。

ここまで見てきたように、リロケーションは、

・住宅ローンを補填しながら手元にお金を残せる

・自宅という資産を保有したまま収益化できる

・将来の住み替え・再利用・売却などの判断を先送りできる

というメリットがあり、数字の面でも選択肢の柔軟性の面でも非常に魅力的な方法です。

もちろん、リロケーションがすべての人にとってベストとは限りません。

「今すぐまとまった資金が必要」「すでに別の物件を購入予定で住む予定がない」などの場合は、売却の方が合理的なケースもあるでしょう。

しかし、「まだ迷っている」「また戻るかもしれない」「損はしたくない」という方にとっては、“貸して様子を見る”という判断は、非常に有力な戦略です。

3.リロケーションの流れ

「貸す」と決めたら、次に気になるのは「実際にどんな手順で進めるのか?」という点ではないでしょうか。

この章では、リロケーションを始めるときの一般的な流れを、初めての方にもわかりやすくステップ形式でご紹介します。

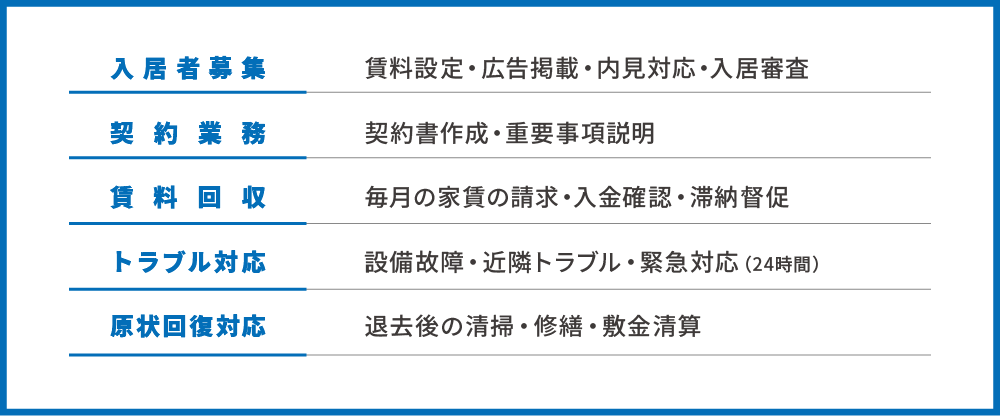

リロケーションを始める際の基本的な流れは以下の5ステップです。

3.1.不動産会社の探し方

まずは、リロケーションに対応している不動産会社または管理会社を探します。

リロケーションサービスを提供している会社には以下のような種類があります。

リロケーション専門会社:例)リロケーション・ジャパン。転勤者向けに特化し、全国対応している。

大手不動産会社:三井のリハウス、住友不動産販売、東急リバブルなど。「転勤者向け賃貸」や「リロケーションサービス」の専用プランを持つ。

地域密着型管理会社:地方都市では「留守宅管理」「転勤者向け賃貸」といった名称で展開している場合もある。

探し方としては、インターネットで、「リロケーション 専門」「転勤 賃貸 管理」などで検索し、全国対応の専門会社や大手不動産会社のサービスページを確認します。大手であれば転勤者向けのプランを持っている場合が多かったりしますし、地元密着型の管理会社でも「留守宅管理」「転勤者向け賃貸」としてサービスを用意しているケースもあります。地域密着で安心したいという希望の方は、市区町村名+「賃貸管理」で調べると見つかりやすいかもしれません。

3.2.比較・検討

複数社に話を聞き、定期借家契約の可否、法人契約の強さ、管理手数料などを比較しましょう。

その際に確認しなければならないことは以下の4つです。

【チェックすべきサービス内容】

・一時的な貸し出しに使える定期借家契約に対応しているか

・法人契約に強い入居者募集ネットワークを持っているか

・家賃集金や退去時の原状回復まで任せられるか

・将来戻ることを前提とした契約に理解があるか

また、以下のような情報をヒアリングされるため、あらかじめ整理しておくとスムーズです。

・物件所在地や間取り

・建物の設備状況や築年数

・貸し出し可能な期間(単身赴任の期間など)

・いつから貸したいか など

3.2.賃料査定

次に、家賃の査定を行います。

同エリアの相場や建物の状態、アクセス性などをもとに、賃料の目安を提示してもらいます。

・例)東京都内・築浅2LDK → 月23万円前後の設定も可能

・査定額は高ければ良いというものではなく、「早期に決まる価格」であることも大切です。

3.3.契約方針の決定(定期借家契約が基本)

オーナーが「いずれ戻る」前提で貸す場合、「定期借家契約」を結ぶのが一般的です。

これは、「○年で必ず契約終了」と明記することができる契約形式です。

3.4.入居者募集・選定

契約方針が決まったら、入居者募集を開始します。

募集は以下のような流れで行われ、オーナーが直接対応する必要は基本的にありません。

・ポータルサイトや仲介業者を活用した広告掲載

・内見対応や条件交渉

・入居希望者の審査(職業、年収、連帯保証人など)

3.5.契約締結・入居(+管理会社への委託)

入居者が決定したら、契約書の取り交わしを経て、引っ越し・入居となります。

このタイミングからは、管理業務を管理会社に委託することで、日々の対応をプロに任せることが可能です。

4.戻るときの手続きと注意点

リロケーションでは、「戻れるかどうか」が最大の関心事です。

そのためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

4.1.定期借家契約の期間を明確に

リロケーションでは「いずれ戻る」ことを前提とするため、契約期間をあらかじめ定める定期借家契約が一般的です。たとえば「3年契約」としておけば、帰任の予定に合わせて調整しやすくなります。

4.2.契約終了の6ヶ月前通知(法的義務)

定期借家契約では、貸主は契約終了の6ヶ月前までに借主へ通知することが法律で義務づけられています。これを怠ると契約がスムーズに終了できなくなるため、管理会社に任せて確実に対応してもらうのが安心です。

4.3.帰任前の現地確認と原状回復

オーナーが戻る前には、管理会社が物件を確認し、借主の使用状況に応じた原状回復工事を行います。これにより、安心してそのまま住み始めることができます。

4.4.敷金精算・清掃・鍵交換まで対応

退去時には敷金の精算、室内清掃、鍵交換などの細かい手続きが発生します。これらも管理会社が代行してくれるため、オーナーは帰任後すぐに快適な住まいを取り戻せます。

おわりに

リロケーションは、「今すぐ売却せずに」「将来の選択肢を残しながら」「資産を活用できる」方法です。

特にこんな方には有力な選択肢です。

・将来戻る可能性がある

・現金化を急いでいない

・思い入れがある家を手放したくない

もちろん、エリアの賃貸需要や物件の状態なども考慮すべきですが、判断に迷ったら「とりあえず貸す」という選択も。

あなたの未来の暮らしを大切にするために、今このタイミングで、リロケーションという選択肢をぜひ検討してみてください。

コメント