「太陽光発電への投資に興味があるけど、実際どうなんだろう?」

そのような疑問を抱いているところかもしれません。

結論からいえば、新規で太陽光発電への投資は、積極的には推奨できません。

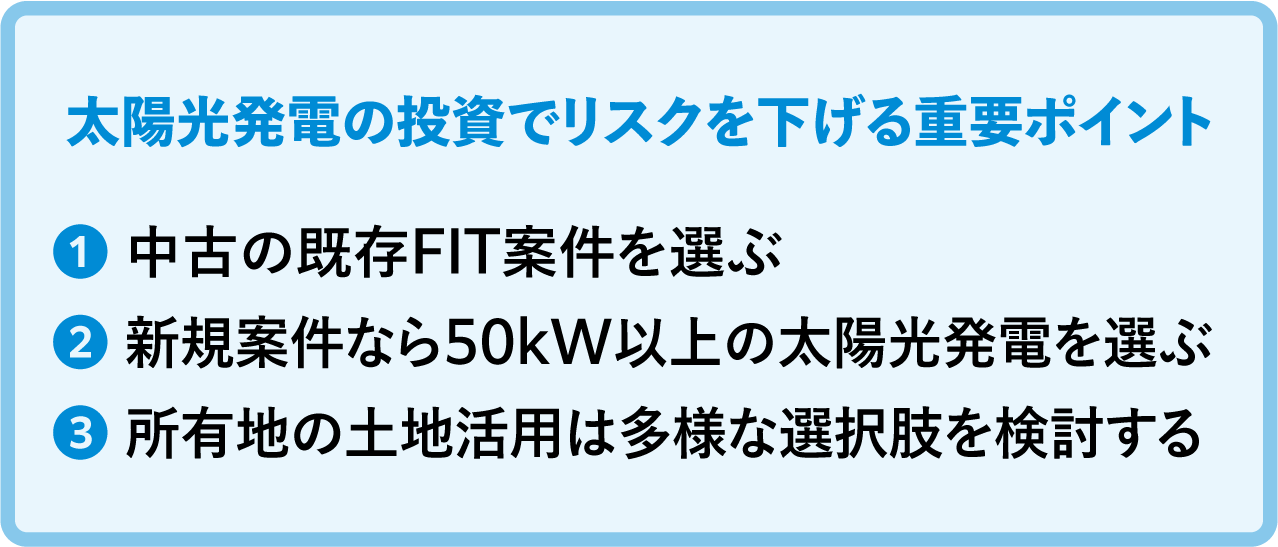

もし検討するのであれば、次の3つ(既存FIT案件を選ぶ/新規案件なら50kW以上/土地活用は多様な選択肢を検討)は、押さえてほしいポイントです(詳しくは本文で解説します)。

太陽光発電は、2010年代頃から、比較的参入しやすい投資対象として話題となりました。一方、最近では、太陽光発電投資の “負の側面” が語られるシーンも増えています。

この記事では、太陽光発電投資の基礎知識やリスク、リスクを回避するための重要ポイントまで解説します。

太陽光発電投資の全体像を理解し、賢明な投資判断をするためにお役立てください。

目次

1. 太陽光発電投資とは何か?基本の知識

まずは、太陽光発電とは何か、基本事項から確認していきましょう。以下のポイントを解説します。

1.太陽光発電投資の仕組み

2.太陽光発電投資の特徴

3.住宅用太陽光発電と投資用太陽光発電の違い

4.太陽光投資の平均利回り

1.1. 太陽光発電投資の仕組み

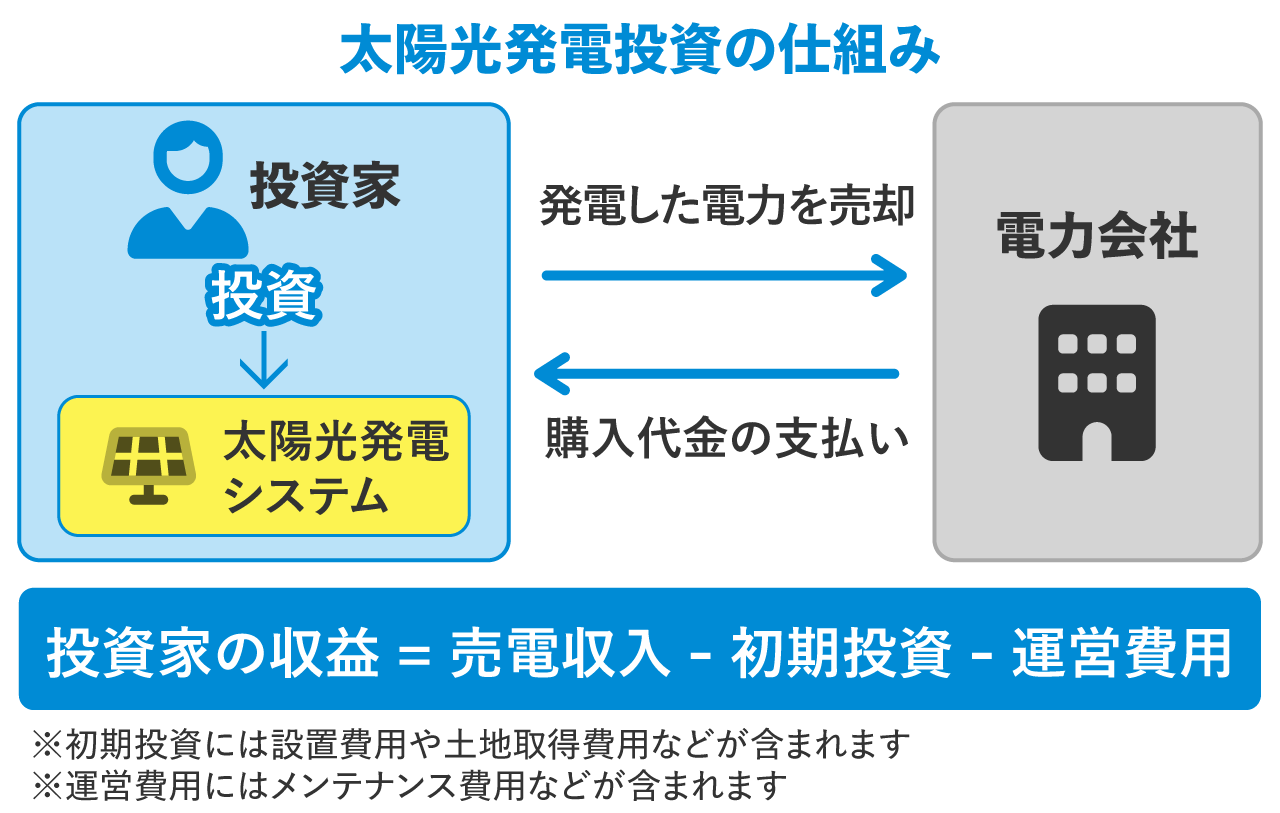

太陽光発電投資とは、太陽光発電システムを設置し、発電した電力を電力会社に売却して収益を得る投資です。

投資家は、太陽光発電システムの設置費用や土地の取得費用などを負担し、売電収入からこれらの費用を回収し、利益を得ます。

1.2. 太陽光発電投資の特徴

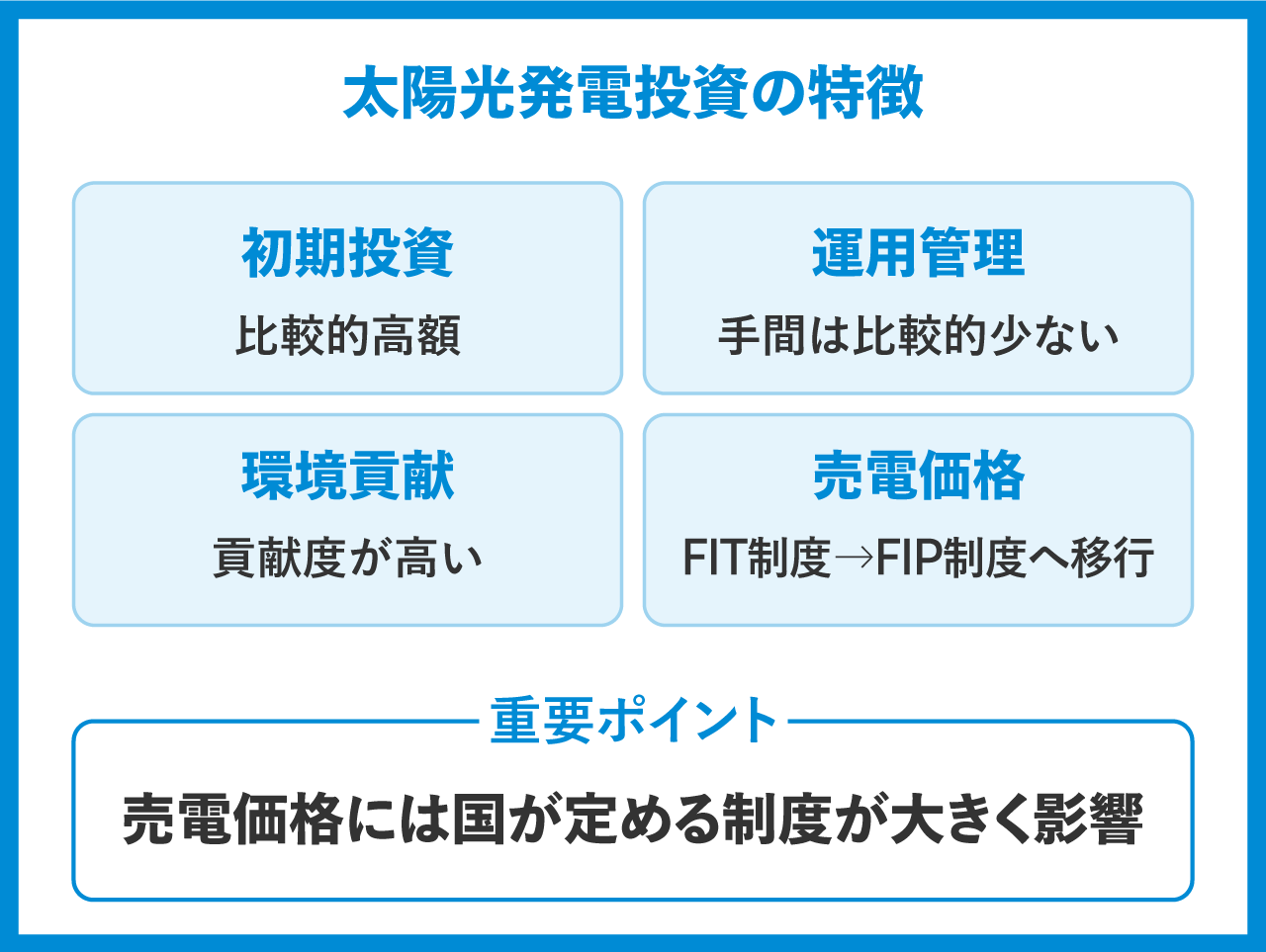

太陽光発電投資の特徴を簡単にまとめると、以下のとおりです。

太陽光発電投資の特徴

・初期投資:比較的高額な初期投資が必要な投資方法です。太陽光パネルや周辺機器の購入、設置工事など、一定の初期コストを要します。

・運用管理:運用管理の手間は比較的少ないのが特徴です。ただし、定期的な点検や清掃、故障などのメンテナンス対応は必要です。

・環境貢献:再生可能エネルギーへの投資として、環境貢献度が高いと評価されています。化石燃料の使用を減らし、CO2排出量の削減に寄与します。

・売電価格の保証:固定価格買取制度(FIT制度)により、一定期間の売電価格が保証されているため、収益の予測がしやすいという利点がありました。

最後の項目の「固定価格買取制度(FIT制度)」については、現在、新しい制度(FIP制度)へ移行しています。FIT制度・FIP制度は非常に重要なため、後ほど改めて詳しく解説します。

まずここでは、

「売電価格には国が定める制度が大きく影響する」

という点を押さえておきましょう。

1.3. 住宅用太陽光発電と投資用太陽光発電の違い

太陽光発電は、設置目的や規模によって、住宅用と投資用に大別されます。

| 項目 | 住宅用太陽光発電 | 投資用太陽光発電 |

| 設置目的 | 自家消費 | 売電収入を得ること |

| 設置場所 | 自宅の屋根や敷地内に設置 | 遊休地や山林などに設置されることが多い |

| 発電規模 | 数kW程度の小規模な発電が一般的 | 数十kW以上の大規模な発電が主流 |

| 電力の用途 | 発電した電力を自家消費し、余剰分を売電 | 発電した電力のほとんどを売電に回す |

住宅用太陽光発電と投資用太陽光発電では、設置目的や運用方法が大きく異なります。それぞれの特性を理解し、適切な選択を行うことが重要です。

本記事では、投資用の太陽光発電を前提として、解説を進めていきます。

1.4. 太陽光投資の平均利回り

太陽光投資の利回りは状況により変動しますが、一般的な目安としては、

「表面利回りが7〜10%程度、実質利回りが4〜8%程度」

といわれます。規模別に見ると、以下のとおりです。

投資規模別の実質利回りの目安

・50kW未満(低圧):実質利回りは4~6%程度と考えられます。数百万円からの投資が可能ですが、利回りは大規模な投資と比べて低めになる傾向があります。

・50kW以上(高圧):実質利回りは5~7%程度と考えられます。低圧よりも高い利回りが期待できますが、初期投資額も土地取得費用を含めて数千万円〜と大きくなります。

・2,000kW以上(特別高圧):実質利回りは6~8%程度と考えられます。規模の経済性が働き、大規模案件ほど収益性が高まる傾向があります。ただし、初期投資額は数億円〜数十億円規模となるケースもあり、資金調達力が求められます。

実際の投資判断においては、物件の立地や設備の性能、売電価格など、さまざまな要因を総合的に考慮する必要があります。

2. 太陽光発電にかかわるFIT制度・FIP制度の仕組み

続いて、太陽光発電投資を検討するうえで、かならず理解しておくべき「制度」の話に移りましょう。

以下を解説します。

1.FIT制度とは?(2012年7月〜2022年3月)

2.FIP制度とは?(2022年4月〜)

3.投資家目線で見るFIT制度とFIP制度の違い

4.2024年度以降の売電価格表

5.太陽光発電の事業計画認定の流れ

6.50kW未満で注意すべき「地域活用要件」

2.1. FIT制度とは?(2012年7月〜2022年3月)

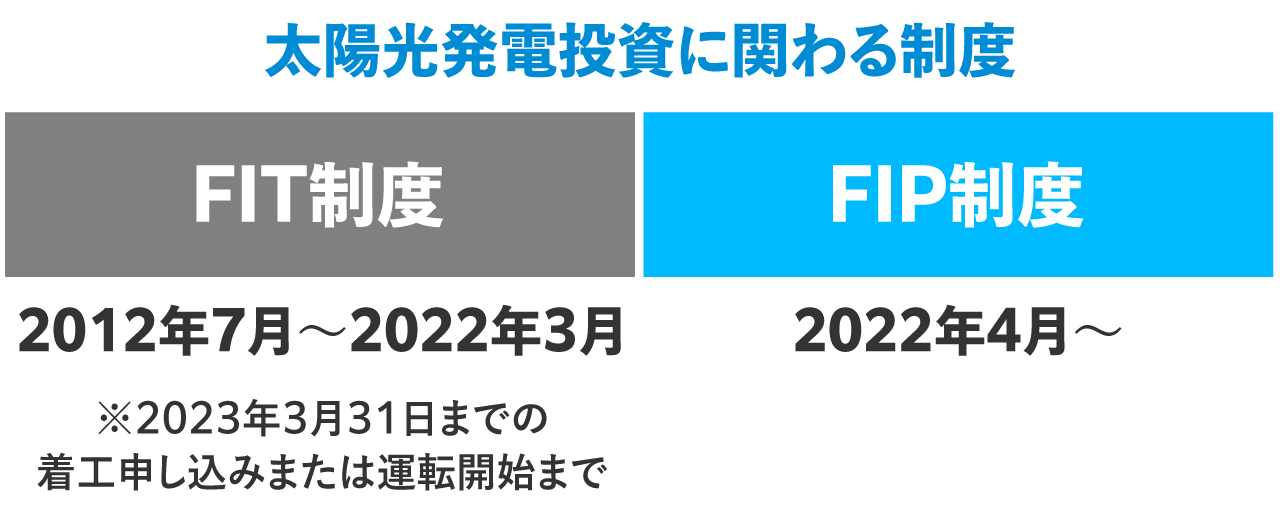

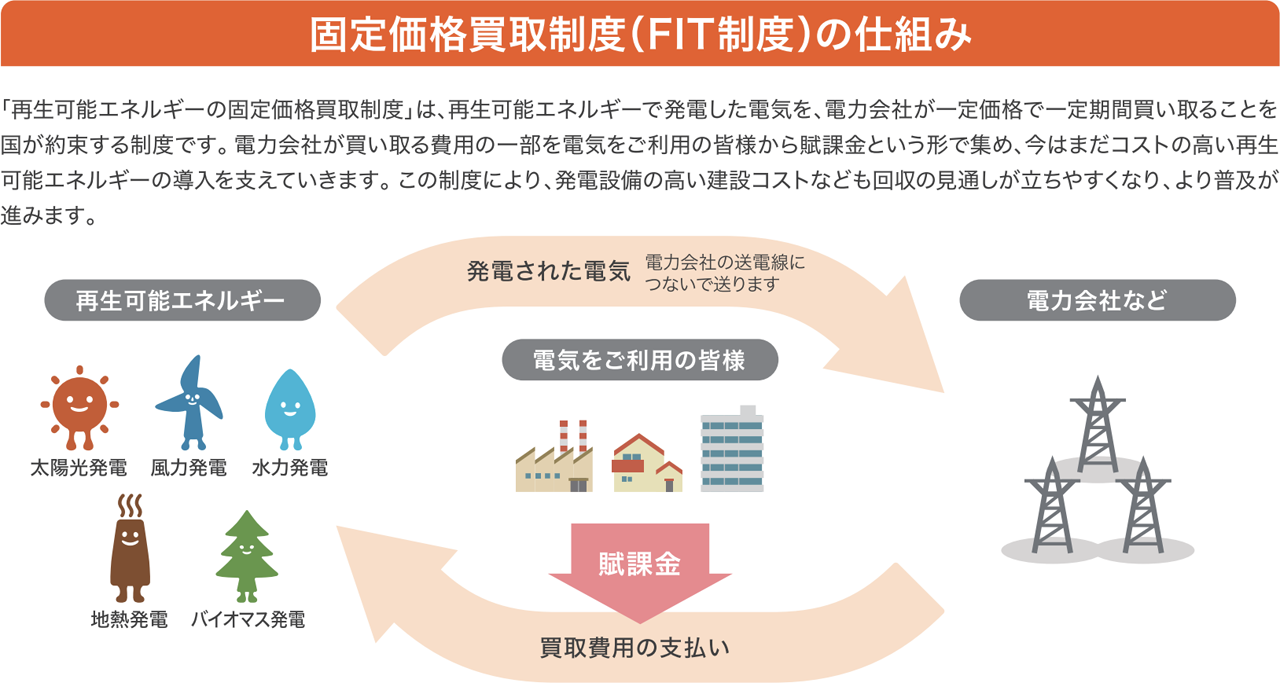

FIT制度(Feed-in Tariff:固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーで発電した電力を、国が定める固定価格で、一定期間、電力会社などが買い取ることを国が約束する制度です。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度ガイドブック」

FIT制度の特徴

・対象となる再生可能エネルギー:太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスが対象です。

・買取価格と期間の設定:国が再生可能エネルギーの種類や規模ごとに、買取価格と期間を設定します。太陽光発電の期間は、産業用(10kW以上)が20年間、住宅用(10kW未満)が10年間です。

・電力会社の買取義務:電力会社は、国が定めた価格と期間で、再生可能エネルギーで発電された電力を買い取る義務があります。

・国民負担による賦課金:FIT制度の買取費用は、電気料金の一部として国民全体で負担します(賦課金方式)。

・再生可能エネルギーの普及促進:FIT制度は、再生可能エネルギーの導入を加速し、普及促進を図ることを目的としています。

FIT制度は、2012年7月に開始され、再生可能エネルギーの急速な普及に貢献してきました。投資家の視点で見ると、「20年の固定価格での買い取り保証」が与える安心感が大きかったといえるでしょう。

このFIT制度は2022年3月31日に終了し、2022年4月1日より新しいFIP制度に切り替わりました。以下に続きます。

2.2. FIP制度とは?(2022年4月〜)

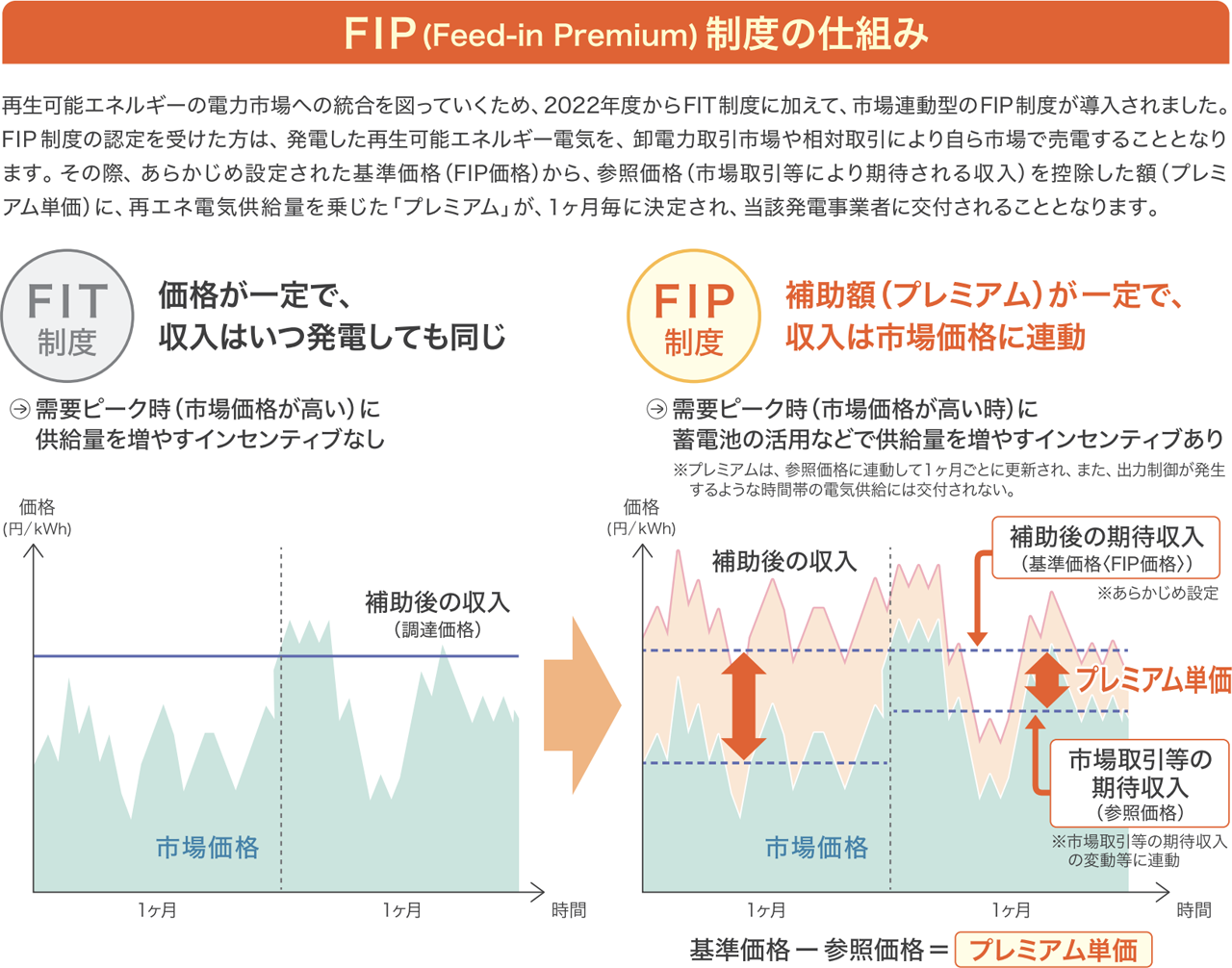

FIP制度(Feed-in Premium)は、再生可能エネルギーで発電した電力を、市場価格に一定のプレミアム(上乗せ額)を加えた価格で買い取る制度です。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度ガイドブック」

FIP制度の特徴

・市場連動型の買取価格:買取価格が市場価格に連動するため、電力需給の状況を反映した価格設定となります。

・プレミアムの設定:国が再生可能エネルギーの種類や規模ごとに、市場価格に上乗せするプレミアムを設定します。

・発電事業者の市場リスク:発電事業者(投資家)は、市場価格の変動リスクを一部負担することになります。

・コスト低減と自立化の促進:FIP制度は、国民負担となる賦課金の将来的な抑制や、市場価格との連動による再生可能エネルギーの自立化を促進することを狙いとしています。

現在、新規で認定を受けられるのは、こちらの「FIP制度」のみです。

過去にFIT制度(旧制度)で認定を受けた案件は、これまで通りその条件で運用されていますが、新たに認定を受ける場合は、FIP制度(新制度)のみが対象となります。

2.3. 投資家目線で見るFIT制度とFIP制度の違い

投資家目線で見た、FIT制度とFIP制度の違いを簡単にまとめると、以下のとおりとなります。

| 項目 | FIT制度 | FIP制度 |

| 買取価格の決定方式 | 国が定める固定価格 | 市場価格+プレミアム |

| 価格変動リスク | なし(固定価格) | あり(市場連動) |

| 事業収支の予見性 | 高い(買取価格が保証される) | 低い(市場価格の変動あり) |

| 需給調整インセンティブ |

低い(出力制御あり) | 高い(市場シグナルに反応) |

政府の説明によれば、FIP制度は「プレミアム単価が上乗せされる」とされていますが、実際のところ、先行きの不透明感は拭えません。

“固定価格・20年間の買取保証” のあったFIT制度に比較すると、FIP制度の不透明性は嫌気する投資家が多いといえるでしょう。

2-4. 2024年度以降の売電価格表

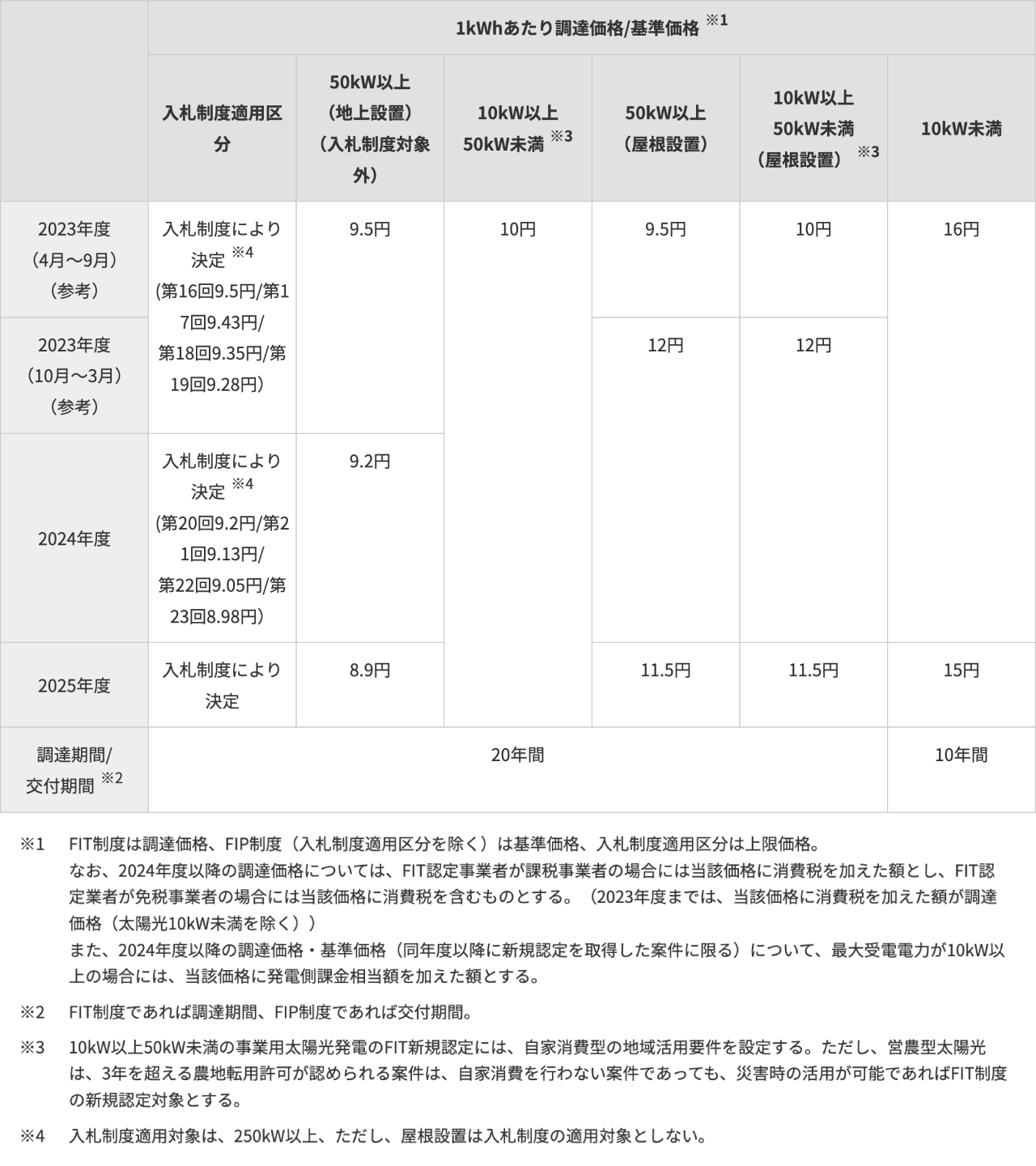

では、実際に売電価格はどうなっているのでしょうか。以下は2024年度以降の売電価格表です。

出典:資源エネルギー庁「買取価格・期間等|FIT・FIP制度」

まず表の見方ですが、FIT制度は調達価格、FIP制度は基準価格が表示されています。

また入札制度の対象となるのは大規模発電所ですので、個人投資家の方は基本的に「入札制度対象外」の部分を確認します。

例として、[50kW以上(地上設置)(入札制度対象外)]の部分を抜き出すと、以下の推移となっています。

・2023年:9.5円

・2024年:9.2円

・2025年:8.9円

上記の数字だけで断定的なことはいえませんが、傾向としては、売電価格が年々下落していく可能性を否定できないことがわかります。

FIT制度が適用になる案件の場合には、上記の価格がそのまま買取価格となります。

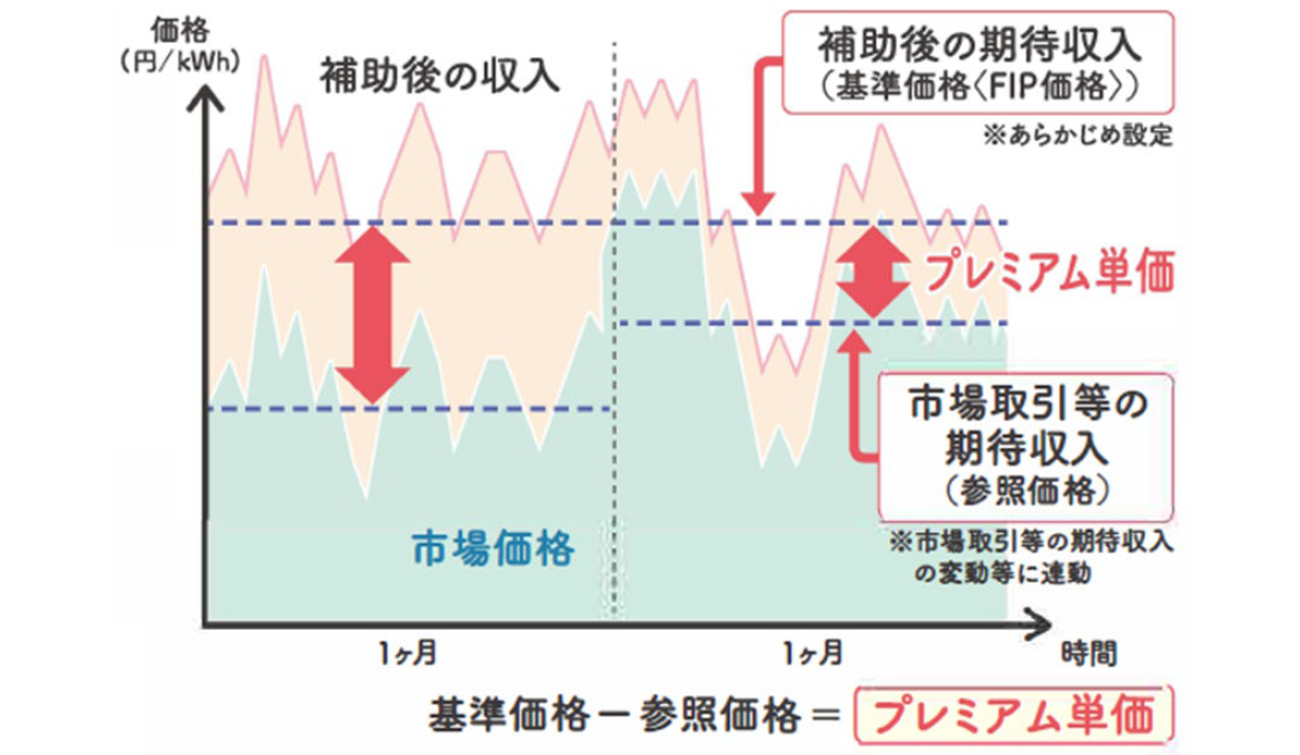

一方、FIP制度が適用になる案件の場合には、上記の基準価格から参照価格(市場に連動した価格)を差し引いた数値が、「プレミアム単価」として上乗せされます。

出典:資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート」

出典:資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート」

上記をお読みいただくと、

「FIP制度は、FIT制度にプレミアムが加算されるから、お得では?」

と感じるかもしれません。

しかしながら、これはFIP制度の開始当初の措置として、FIP制度の基準価格をFIT制度の調達価格と同じ水準にすることとなっているためです。

いつからFIP制度の基準価格の取り扱いが変わるかについて、定まった情報はありませんが、やがて毎月見直される市場価格になります。

そうなれば、売電価格が大きく下落する可能性もあり、将来の見通しは不確実となります。

参考:資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート」

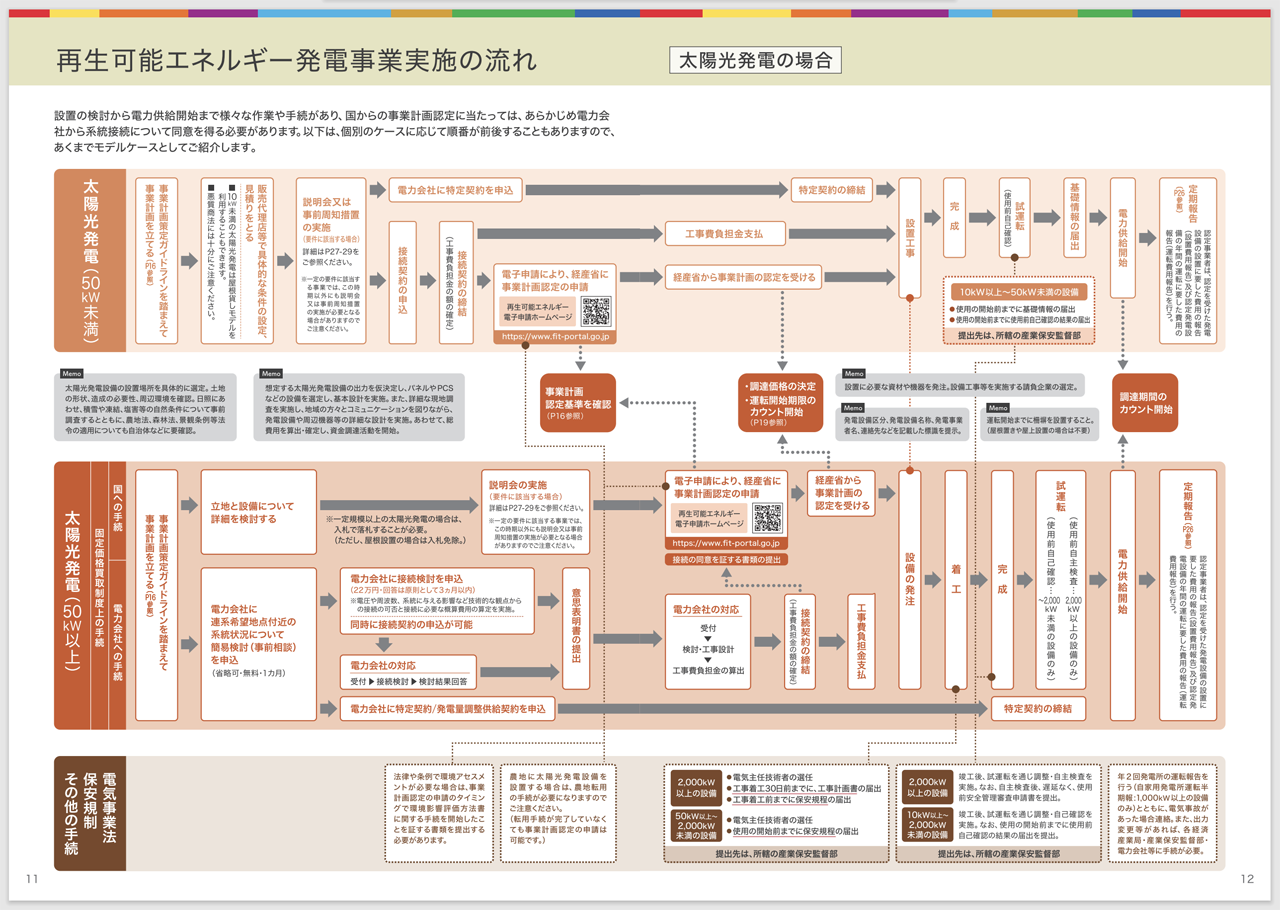

2.5. 太陽光発電の事業計画認定の流れ

国の制度に則り、太陽光発電の事業者となるためには、設置の検討から電力供給開始までさまざまな作業や手続きがあります。

経済産業省のガイドブックより、全体の流れを以下に引用します。

⇒ こちらをクリックすると拡大します

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度ガイドブック」

重要なマイルストーンとして、国から事業計画の認定を受ける必要があります。以下は主要な認定基準です。

|

【主要な認定基準】 |

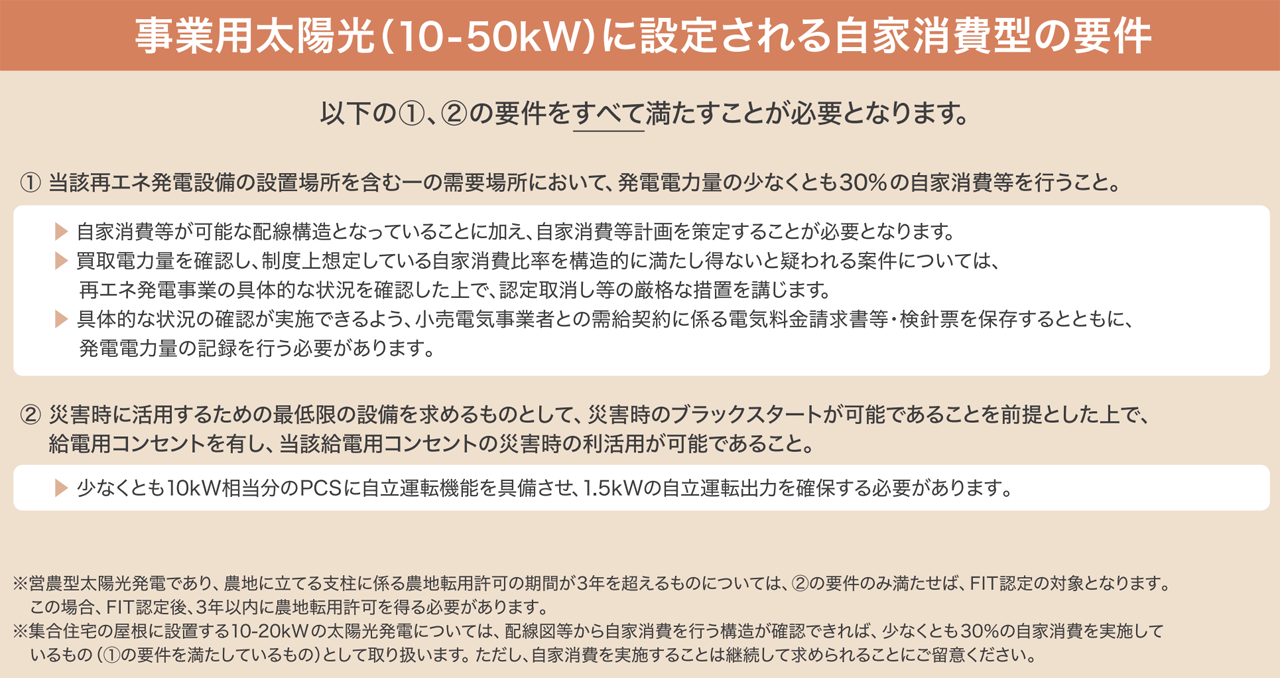

2.6. 50kW未満で注意すべき「地域活用要件」

FIT認定基準に関する注意点として、「地域活用要件」がありますので補足します。

簡単に要点をいえば「10kW以上50kW未満の小規模の太陽光発電設備では、全量売電できない」ということです。

「10〜50kWの太陽光発電設備」には、自家消費型の要件が設定されているためです。

詳細は経済産業省のガイドブックより以下引用します。

⇒ こちらをクリックすると拡大します

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度ガイドブック」

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度ガイドブック」

「発電電力量の少なくとも30%の自家消費等を行うこと」といった要件があり、自家消費のうえで余剰した電力のみ売電することが条件となります。

自家消費を行わずに、全量売電するためには、50kW以上の太陽光発電設備が必要となります。

3. 節税目的なら太陽光発電投資は不向き

続いて、もうひとつ、国の制度との関連として「税金」のお話をしたいと思います。

節税対策として有効な投資先をお探しであれば、太陽光発電は最適解とはいえません。

その理由を、以下で解説します。

1.「グリーン投資減税」は終了

2.「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」は企業が対象

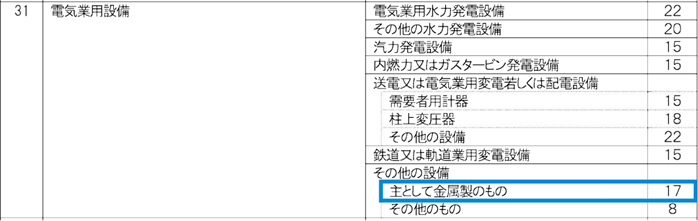

3.太陽光発電設備の法定耐用年数は17年

3.1. 「グリーン投資減税」は終了

ときおり、「太陽光発電は節税になる」と認識されている方がいます。

お話を聞くと、過去に耳にした「グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)」の情報を根拠にしているケースが多いようです。

しかしながら、「グリーン投資減税」は2011年6月30日から2016年3月31日までの時限措置で、現在は終了しています。

グリーン投資減税では、青色申告書を提出する個人および法人が省エネや再エネの導入拡大に資する投資をした場合、以下のいずれかが認められました(適用は要件による)。

- 通常の償却に加えて取得価額の30%の特別償却

- 取得価額の7%の税額控除(中小企業者のみ)

- 即時償却(100%の全額償却)

その後、グリーン投資減税の後継的な位置付けとして開始された「省エネ再エネ高度化投資促進税制(2021年3月終了)」では、太陽光発電設備は対象外となりました。

参考:資源エネルギー庁「FAQ|省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)」

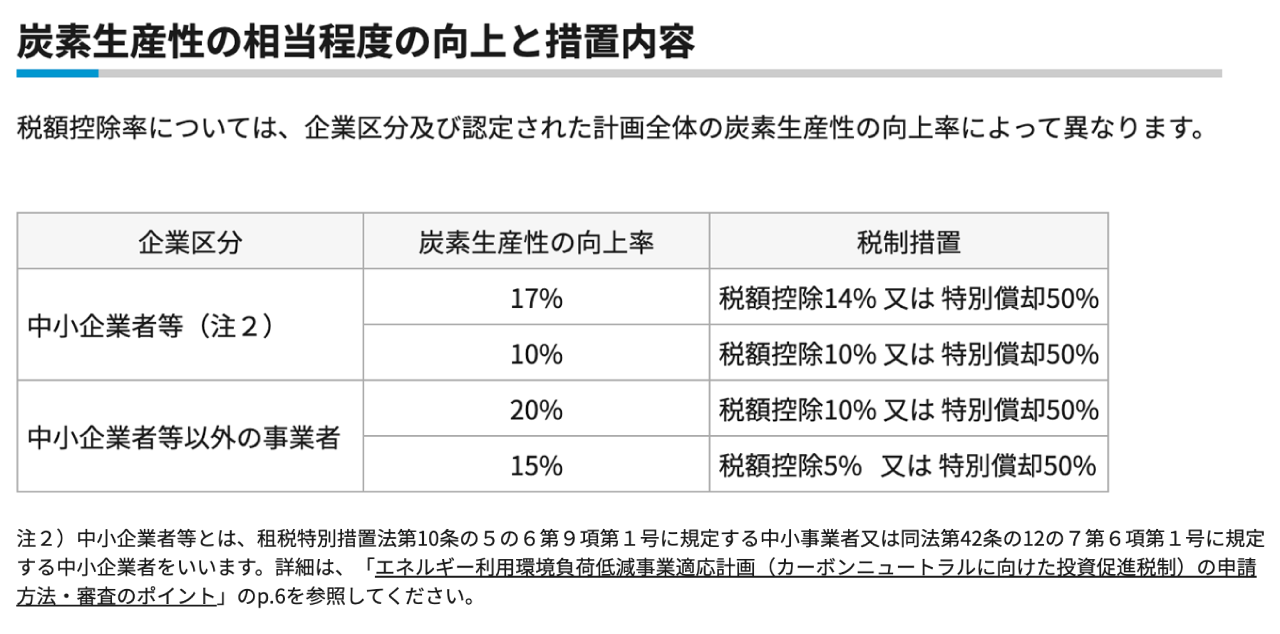

3.2. 「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」は企業が対象

本記事執筆時点(2024年8月)で施行されている税制のうち、グリーン投資減税や省エネ再エネ高度化投資促進税制と類似しているものとしては、「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」があります。

投資による炭素生産性の向上率に応じて、税額控除または特別償却の税制措置が受けられます。

出典:経済産業省「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 」

ただし、「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」は企業が対象であることに注意が必要です。

現状では、太陽光発電投資は企業にとって節税メリットがあるものの、個人にとっては特別な措置はありません。

参考:国税庁「No.5925 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

3-3. 太陽光発電設備の法定耐用年数は17年

節税対策を気にされている方にとっては、減価償却期間が気になるところではないでしょうか。

太陽光発電は、耐用年数省令別表第2「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当するため、法定耐用年数は17年です。

出典:東京都主税局「減価償却資産の耐用年数表」を加工

つまり、太陽光発電設備に投じた費用は、17年かけて減価償却していくことになります。仮に5,000万円の投資額であれば「約294万円/年」です。

要件がそろえば、初年度に全額償却も可能だった過去の税制と比較すると、節税メリットは少ない状況です。

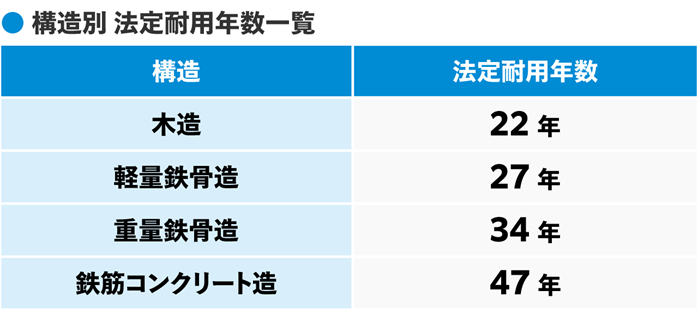

参考までに、賃貸経営への投資と比較してみましょう。建物の構造別の法定耐用年数は、以下のとおりです。

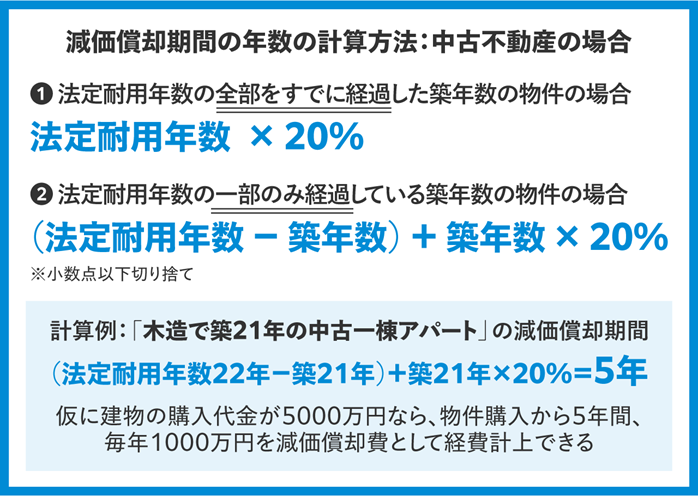

どの構造でも、新築であれば、太陽光発電設備よりも長い法定耐用年数となります。しかしながら、築古の中古不動産であれば、大幅に減価償却期間が短くなります。

こういったほかの投資手法と比較すると、最初に述べた「節税対策として有効な投資先をお探しであれば、太陽光発電は最適解とはいえない」という結論になります。

中古一棟アパート関連の記事は、以下にまとめてありますので、ご興味のある方はご覧ください。

なぜ一棟アパート投資を成功者は選ぶのか?初心者向けの比較と手順

中古アパート投資をしている人が儲かっている理由とリスク・適した人を解説

「自分の状況では、何がベストなのか相談したい」という方は、以下の無料相談をご利用ください。不動産投資のプロフェッショナルが、個別の状況に合わせたアドバイスをさせていただきます。

4. 太陽光発電投資のリスク

続いて、太陽光発電投資を行ううえで留意すべき主要なリスクについて解説します。

- 天候依存と出力制御のリスク

- メンテナンスコスト

- 故障・盗難リスク

- 太陽光パネルの廃棄・リサイクル問題

4-1. 天候依存と出力制御のリスク

1つめは「天候依存と出力制御のリスク」です。

太陽光発電は、天候に大きく左右される発電方法であるため、天候リスクを考慮する必要があります。

・日照不足リスク:曇天や雨天が続くと、日照不足による発電量の低下が懸念されます。とくに梅雨時期や冬季は、日照時間が短くなるため、発電量が大きく減少する可能性があります。

・自然災害リスク:台風や大雪、雷などの自然災害により、太陽光パネルや架台などの設備が損傷するリスクがあります。強風で太陽光パネルが飛散したり、積雪で架台が崩壊したりする危険性があります。

・気候変動リスク:長期的な気候変動の影響で、日照条件や気象パターンが変化し、発電量が予測と乖離するリスクがあります。温暖化による気温上昇や異常気象の頻発など、気候変動が太陽光発電に及ぼす影響を考慮する必要があります。

・出力制御のリスク:電気の発電量がエリアの需要量を上回る場合、電力需給バランスの調整を目的とした出力制御が実施される可能性があります。出力制御による売電機会の損失は、収益性に影響を与えるリスクとなります。

太陽光発電は大量に発電できても、出力制御の影響を受ける可能性があるため、かならずしも安定した収益が見込めるとは限らない点に注意が必要です。

4-2. メンテナンスコスト

2つめは「メンテナンスコスト」です。

太陽光発電システムは、定期的なメンテナンスを行い、システムの安定稼働と発電効率の維持を図ることが不可欠です。

50kW〜2,000kWの太陽光発電であれば、メンテナンス費用の相場は年間で50〜200万円以上となります。

太陽光発電システムのメンテナンス項目と内容

・架台点検:架台のボルトの緩みや腐食をチェックし、必要に応じて増し締めや部品交換を実施します。架台の安全性と安定性の維持が不可欠です。

・ケーブル点検:ケーブルの断線や被覆の劣化を確認し、不具合があれば速やかに交換します。ケーブルの劣化は、発電ロスや故障の原因となります。

・パワコン点検:パワーコンディショナーの動作状況を確認し、異常があれば修理や交換を行います。パワコンの性能が、システム全体の発電効率を左右します。

・パネル清掃:太陽光パネル表面の汚れを除去し、発電効率を最大限に維持します。定期的な清掃で、パネルの受光量を確保します。

・環境管理:太陽光パネル周辺の草刈りや樹木の伐採で、日陰の影響を最小限に抑えます。下草の繁茂や樹木の成長は、発電量の低下につながります。

メンテナンスコストは、長期的な収益性に影響を与える重要な要因のひとつです。

4-3. 故障・盗難リスク

3つめは「故障・盗難リスク」です。

機器の故障や経年劣化によるトラブル、盗難のリスクも考慮する必要があります。

【太陽光発電システムの故障・盗難リスクと影響】

・パネル破損:飛来物の衝突などによるパネルの破損は、発電量の大幅な低下を招きます。破損箇所の特定と速やかな交換が必要です。

・ホットスポット:パネル内の一部のセルに異常な発熱が生じるホットスポットは、パネルの出力低下や劣化を引き起こします。早期発見が重要です。

・パワコン故障:パワーコンディショナーの故障は、システム全体の停止につながります。故障原因の特定と迅速な修理・交換が必要となります。

・ケーブル断線:ケーブルの断線は、発電ロスだけでなく、火災の危険性をはらんでいます。前述のとおり、定期的な点検と劣化したケーブルの交換が欠かせません。

・盗難:太陽光パネルや電気ケーブル、関連機器の盗難は、発電事業の継続を脅かす深刻なリスクです。防犯対策と保険の活用が重要です。

近年では、太陽光発電所における盗難の報告が相次いでいます。以下はその事例です。

中川水循環センターの太陽光発電所ケーブル盗難について(埼玉県)

防犯や万が一の際の保険などのコストも含めて、事業計画を立てる必要があります。

4-4. 太陽光パネルの廃棄・リサイクル問題

4つめは「太陽光パネルの廃棄・リサイクル問題」です。

太陽光発電システムは、一般的に20年以上の長期にわたって使用されます。将来的には、老朽化した太陽光パネルや関連機器の廃棄・リサイクルの問題が生じます。

廃棄コストの相場は、kWあたり2万円〜(50kWなら100万円〜)と高額で、収益を圧迫する要因となります。

【太陽光パネルの廃棄・リサイクルの課題】

・廃棄物処理コスト:将来、寿命を迎える太陽光パネルの廃棄に備えて、資金計画を事前に見直す必要があります。

・有害物質の存在:一部のパネルには鉛やカドミウムなどの有害物質が含まれており、その適切な処理と環境汚染防止が必要です。

・リサイクルの選択肢:現時点で太陽光パネルのリサイクル技術はまだ発展途上です。将来的にリサイクルのコストが減少するかどうかは不透明です。

なお、2022年7月から、太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度がスタートしました。

10kW以上のFIT/FIP認定を取得している太陽光発電設備は、売電収入より廃棄等費用の積立を行うことが義務付けられています。

詳しくは資源エネルギー庁の以下資料にてご確認ください。

太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度について(資源エネルギー庁)

5. 太陽光発電の投資でリスクを下げる重要ポイント

最後に、できる限り太陽光発電投資のリスクを下げて成功に導くための重要ポイントを3つ、お伝えします。

1.中古の既存FIT案件を選ぶ

2.新規案件なら50kW以上の太陽光発電を選ぶ

3.所有地の土地活用は多様な選択肢を検討する

5-1. 中古の既存FIT案件を選ぶ

1つめの重要ポイントは「中古の既存FIT案件を選ぶ」です。

太陽光発電投資のリスクを下げるうえで、中古の既存FIT案件を選ぶことは有効な方法です。

中古の既存FIT案件を選ぶメリット

・買取価格の固定:中古のFIT案件は、発電開始から20年間の買取価格が固定されているため、長期にわたって安定した収入が見込めます。

・実績データの存在:運転開始から年数が経過しているため、発電量や収益性の実績データがあり、リスク評価がしやすくなっています。

・初期投資の抑制:中古案件は、すでに設備が設置されているため、初期投資を抑えられ、投資回収期間を短縮できます。

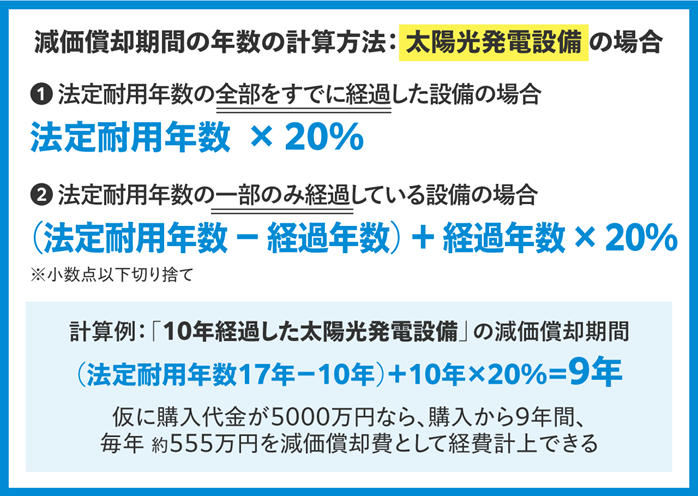

なお、中古の太陽光発電設備の場合も、減価償却期間は前述の中古不動産と同様の計算方式になります。

(1)法定耐用年数の全部をすでに経過した設備の場合:法定耐用年数 × 20%

(2)法定耐用年数の一部のみ経過している設備の場合:(法定耐用年数経過年数)+ 経過年数×20%

※小数点以下切り捨て

ただし、設備の状態や残存FIT期間など、物件ごとの特性を十分に見極めることが重要です。

中古のFIT案件は減価償却を短期間でできるものの、築古アパート物件などとは違い、先に述べた太陽光発電設備の廃棄費用の負担を十分に検討する必要があります。

5-2. 新規案件なら50kW以上の太陽光発電を選ぶ

2つめの重要ポイントは「新規案件なら50kW以上の太陽光発電を選ぶ」です。

SDGs(持続可能な開発目標)やESG投資(環境・社会・ガバナンスに配慮した投資)に対する価値観や、リスク許容度は、個人によって異なります。

リスクを知ったうえで、新規で太陽光発電へ投資されたいという方もいるでしょう。

新規の太陽光発電案件に投資する場合は、50kW以上の規模を選ぶことをおすすめします。

その理由は、前述のFIP認定基準の「地域活用要件」によって、50kW未満では全量売電できないからです(30%の自家消費が必要)。

できる限り多く売電するためには、50kW以上の規模である必要があります。

5-3. 所有地の土地活用は多様な選択肢を検討する

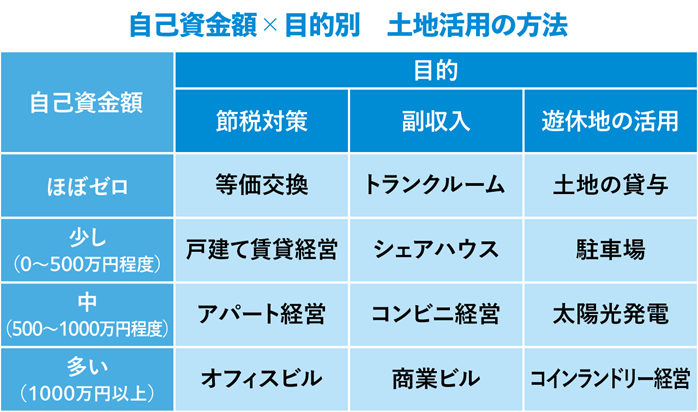

3つめの重要ポイントは「所有地の土地活用は多様な選択肢を検討する」です。

すでに土地を所有していて、土地活用として太陽光発電投資を検討中であれば、さまざまな選択肢を検討することをおすすめします。

太陽光発電投資以外にも、多くの有効な手法があるためです。

自己資金額や目的、土地の特性や周辺環境を踏まえて、最適な活用方法を検討することが重要です。

上表の土地活用の方法の詳細は、以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

代表的な土地活用の方法12選|成功させるために注意すべきポイントとは

また、不動産の専門家の視点から見て、どのような選択肢があるのか、情報収集することも大変有益です。無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

6. まとめ

本記事では「太陽光発電の投資」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

太陽光発電にかかわるFIT制度・FIP制度の仕組みとして、以下を解説しました。

・FIT制度は固定価格買取型、FIP制度は市場連動型

・2022年4月のFIP制度への移行により投資家の市場リスクが増加

・FIP制度の認定にはさまざまな要件を満たす必要がある

・50kW未満では地域活用要件により全量売電が不可能

節税目的なら太陽光発電投資は、最適解とはいえません。

・グリーン投資減税は2016年3月に終了

・現行の「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」は企業が対象

・太陽光発電設備の法定耐用年数は17年で、減価償却期間が長い

太陽光発電投資のリスクとしては、以下が挙げられます。

①天候依存と出力制御のリスク

②メンテナンスコスト

③故障・盗難リスク

④太陽光パネルの廃棄・リサイクル問題

太陽光発電の投資でリスクを下げる重要ポイントは次のとおりです。

重要ポイント

- 中古の既存FIT案件を選ぶ

- 新規案件なら50kW以上の太陽光発電を選ぶ

- 所有地の土地活用は多様な選択肢を検討する

太陽光発電投資は、環境貢献と収益性を両立できる可能性がある一方で、制度変更や市場リスクなど多くの課題も抱えています。

投資を検討する際は、ご自身の状況や目的に合わせて慎重に判断していただければと思います。

コメント