「結婚するなら年収500万円くらいの普通の男性がいい!」

このような世間の声を聞いたことのある方もいらっしゃると思います。

男性の年収500万円。あなたはこれを高いと思いますか?低いと思いますか?

国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」 によると、日本人の年収の平均値は460万円でした。

男性の平均年収は569万円、女性の平均年収は316万円であり、たしかに「年収500万円は普通の男性」に見えるかもしれません。しかし、下記の例のように平均値は年収が突出して高い人、あるいは低い人も含まれているため、実際の真ん中の数値(中央値)とは離れた数字になっていることが多いです。

この集団の平均値は1200万円となり、中央値の300万円とはかなりの差がありますね。

中央値についてはこちらの記事でまとめています。

本記事では、年収の平均値を男女別、職業別、都道府県別など様々な切り口から調査し、まとめています。自分の年収の「高い/低い」を、全体の平均値だけで判断するのではなく個人が属する集団の平均値から判断してみることもおすすめします。

目次

1.日本の年収の平均値は460万円

国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」 によると、日本人の年収の平均値は460万円でした。(うち賞与71万円、平均年齢47歳、平均勤続年数12.5年)

本記事では、雇用形態別や業種別などのさまざまな切り口から年収の平均値を算出していきます。

国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」をはじめとし、厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査」などから年間給与の平均値のデータを参照しています。

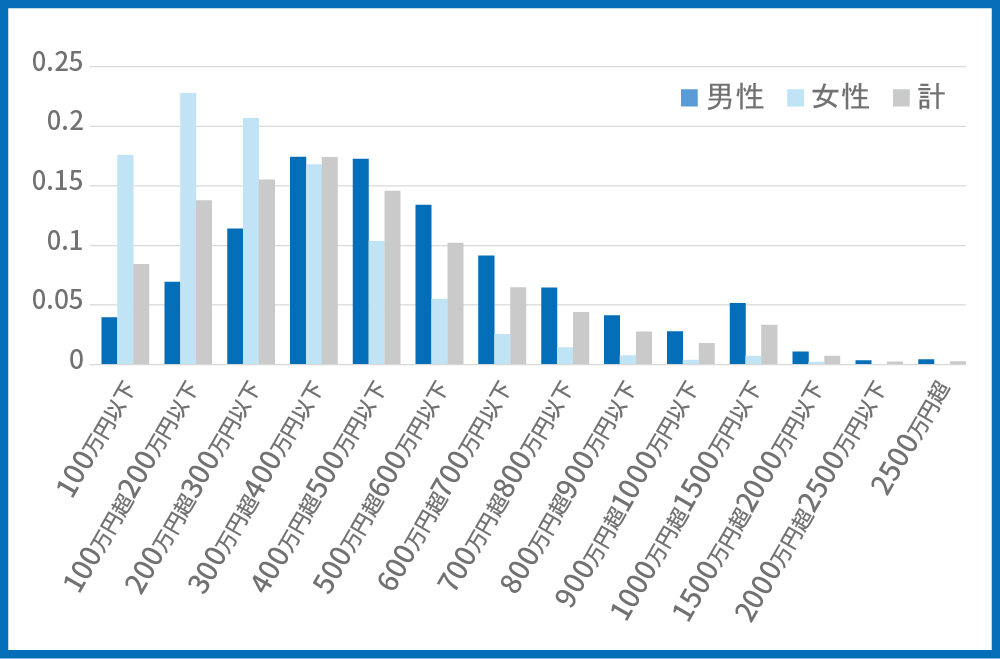

下記グラフは、年収の分布を男女別に表したものです。こうしてみると、男性で最も人数の割合が大きい年収帯は300万円超400万円以下、女性で最も人数の割合が大きい年収帯は100万円超200万円以下、男女計では300万円超400万円以下という結果になりました。男性と女性とでは、最も人数の割合が大きい年収帯で200万円の乖離があり、グラフの形も全く異なっていることがわかります。また、多くの方が一つの目安として目標にしている年収1000万円以上の割合は、日本の人口の約4.9%と僅かです。

2.男女別の年収の平均値

第2章からは、「年収の平均値」を複数の項目から掘り下げていきます。まずは男女別の平均値ですが、男性が569万円、女性が316万円でした。

| 男性 | 569万円 |

| 女性 | 316万円 |

参照:「令和5年分 民間給与実態統計調査」 P15

3.年齢層別の年収の平均値

次に、年齢層別の年収の平均値です。19歳以下から70歳以上を、5歳ごとに区切っています。男性は55~59歳の間に年収のピークを迎えるようです。女性の場合は25~29歳の間に年収のピークを迎えます。しかし、平均年収が最も高い年齢層で比較しても、55~59歳の男性の712万円と25~29歳の女性の353万円には359万円の差があります。

| 19歳以下(全体) | 112万円 |

| 男性 | 133万円 |

| 女性 | 93万円 |

| 20~24歳(全体) | 267万円 |

| 男性 | 279万円 |

| 女性 | 253万円 |

| 25~29歳(全体) | 394万円 |

| 男性 | 429万円 |

| 女性 | 353万円 |

| 30~34歳(全体) | 431万円 |

| 男性 | 492万円 |

| 女性 | 345万円 |

| 35~39歳(全体) | 466万円 |

| 男性 | 556万円 |

| 女性 | 336万円 |

| 40~44歳(全体) | 501万円 |

| 男性 | 612万円 |

| 女性 | 343万円 |

| 45~49歳(全体) | 521万円 |

| 男性 | 653万円 |

| 女性 | 343万円 |

| 50~54歳(全体) | 540万円 |

| 男性 | 689万円 |

| 女性 | 343万円 |

| 55~59歳(全体) | 545万円 |

| 男性 | 712万円 |

| 女性 | 330万円 |

| 60~64歳(全体) | 445万円 |

| 男性 | 573万円 |

| 女性 | 278万円 |

| 65~69歳(全体) | 354万円 |

| 男性 | 456万円 |

| 女性 | 222万円 |

| 70歳以上(全体) | 293万円 |

| 男性 | 368万円 |

| 女性 | 197万円 |

参照:「令和5年分 民間給与実態統計調査」P21

4.雇用形態別の年収の平均値

次に、雇用形態別の年収の平均値を見ていきます。正規雇用の年収の平均値が530万円、非正規雇用の年収の平均値は202万円と、328万円の差があることがわかります。

| 正規雇用 | 530万円 |

| 非正規雇用 | 202万円 |

参照:「令和5年分 民間給与実態統計調査」P15

5.勤続年数別の年収の平均値

次に、勤続年数別の年収の平均値を見ていきます。最も年収の平均値が高くなるのは、会社に勤め始めて30~34年でした。日本には未だに年功序列型賃金の制度を取る企業も多いため、勤続年数が長くなるほど平均年収が上がっていくのはイメージしやすいですね。一方で、勤続年数が35年以上になると平均値が下がっています。これは定年退職した後も同じ会社で働き続ける場合、定年前とは異なる雇用条件で働くケースが含まれていることも一因として考えられます。

| 1~4年 | 339万円 |

| 5~9年 | 398万円 |

| 10~14年 | 454万円 |

| 15~19年 | 533万円 |

| 20~24年 | 587万円 |

| 25~29年 | 667万円 |

| 30~34年 | 723万円 |

| 35年以上 | 627万円 |

参照:「令和5年分 民間給与実態統計調査」P22

6.業種別の年収の平均値

次に、業種別の年収の平均値を見ていきます。最も平均値が高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」関係の業種で、775万円という結果でした。電気・ガス・熱供給・水道業の会社は、ガスエネルギー供給の会社や電気工事会社などが含まれます。

| 建設業 | 548万円 |

| 製造業 | 533万円 |

| 卸売業・小売業 | 387万円 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 264万円 |

| 金融業・保険業 | 652万円 |

| 不動産業・物品賃貸業 | 469万円 |

| 運輸業・郵便業 | 473万円 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 775万円 |

| 情報通信業 | 649万円 |

| 学術研究・専門・技術サービス業 教育・学習支援業 | 551万円 |

| 医療・福祉 | 404万円 |

| 複合サービス事業 | 535万円 |

| 農林水産・鉱業 | 333万円 |

参照:「令和5年分 民間給与実態統計調査」P20

7.事業所規模別の年収の平均値

次に、事業所規模別の年収の平均値を見ていきます。事業所の規模が大きくなるにつれて、平均年収が上がっていきます。

| 10人未満 | 382万円 |

| 10~29人 | 420万円 |

| 30人以上 | 478万円 |

参照:「令和5年分 民間給与実態統計調査」P18

8.都道府県別の年収の平均値

次に都道府県別の年収の平均値を見ていきます。最も年収の平均値が高い都道府県は東京都でした。東京都の年収の平均値が他の地域と比較して高いのは、物価の高さと人口の多さが要因として挙げられます。人口が多ければ、企業が出す求人広告も多くなります。その際、賃金を高く設定することで他の企業よりも良い人材を取ることができるという効果があります。

| 北海道 | 422万円 | 三重県 | 455万円 |

| 青森県 | 357万円 | 滋賀県 | 455万円 |

| 岩手県 | 380万円 | 京都府 | 470万円 |

| 宮城県 | 420万円 | 大阪府 | 510万円 |

| 秋田県 | 382万円 | 兵庫県 | 477万円 |

| 山形県 | 372万円 | 奈良県 | 437万円 |

| 福島県 | 407万円 | 和歌山県 | 439万円 |

| 茨城県 | 465万円 | 鳥取県 | 369万円 |

| 栃木県 | 496万円 | 島根県 | 396万円 |

| 群馬県 | 436万円 | 岡山県 | 430万円 |

| 埼玉県 | 461万円 | 広島県 | 444万円 |

| 千葉県 | 561万円 | 山口県 | 434万円 |

| 東京都 | 547万円 | 徳島県 | 397万円 |

| 神奈川県 | 531万円 | 香川県 | 411万円 |

| 新潟県 | 397万円 | 愛媛県 | 411万円 |

| 富山県 | 437万円 | 高知県 | 400万円 |

| 石川県 | 432万円 | 福岡県 | 438万円 |

| 福井県 | 421万円 | 佐賀県 | 396万円 |

| 山梨県 | 437万円 | 長崎県 | 376万円 |

| 長野県 | 429万円 | 熊本県 | 394万円 |

| 岐阜県 | 436万円 | 大分県 | 400万円 |

| 静岡県 | 461万円 | 宮崎県 | 368万円 |

| 愛知県 | 490万円 | 鹿児島県 | 390万円 |

| 沖縄県 | 368万円 |

都道府県別の平均年収を調査するにあたり参照した「令和5年賃金構造基本統計調査」では、賞与や各種手当が含まれておらず、上の表の数値は月の賃金に12か月分を掛け、各都道府県の平均賞与を足したものです。

※平均年収=月の賃金×12か月+賞与

参照:「令和5年賃金構造基本統計調査(10)都道府県別にみた賃金」「令和5年賃金構造基本統計調査 (参考表)都道府県別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(47都道府県一覧)」

9.学歴別の年収の平均値

次に、学歴別の年収の平均値を見ていきます。男女とも高卒、専門学校卒、高専・短大卒、大卒、大学院卒の順に年収の平均値が上がっています。

| 男性 | 女性 | |

| 高校 | 459万円 | 321万円 |

| 専門学校 | 483万円 | 370万円 |

| 高専・短大 | 518万円 | 372万円 |

| 大学 | 572万円 | 403万円 |

| 大学院 | 681万円 | 533万円 |

都道府県別のもの同様、平均年収を調査するにあたり参照した「令和5年賃金構造基本統計調査」では、賞与や各種手当が含まれておらず、上の表の数値は月の賃金に12か月分を掛け、平均賞与(男性92万円、女性44万円)を足したものです。

※平均年収=月の賃金×12か月+賞与

※平均賞与:男性92万円、女性44万円

参照:「令和5年賃金構造基本統計調査 (3) 学歴別にみた賃金」「令和5年分 民間給与実態統計調査 」P17

10.居住形態別の年収の平均値

次に、居住形態別の平均値を見ていきます。居住形態は、下記のように分類しています。

持ち家(注文住宅)

持ち家(分譲戸建て)

持ち家(分譲マンション)

賃貸

今回は、個人の年収ではなく持ち家を購入した世帯の世帯年収、賃貸住宅に居住している世帯の世帯年収の平均値を見ていきます。また、エリアによって不動産の価格が大きく異なるため、三大都市圏に絞っています。

5つの居住形態のうち、最も平均世帯年収が高いのは分譲マンションに居住する世帯でした。世帯年収で算出しているので、単身世帯の多い賃貸マンション・アパートの居住者の平均値が低くなるのはイメージしやすいかと思います。

| 持ち家(注文戸建て) | 915万円 |

| 持ち家(分譲戸建て) | 761万円 |

| 持ち家(分譲マンション) | 871万円 |

| 賃貸 | 492万円 |

参照:「令和5年度住宅市場動向調査」P47

11.年収の平均値の推移

次は、過去30年の年収の平均値の推移を、10年ごとに見ていきます。平成25年のデータに見られる数値の落ち込みは、平成21年に起きたリーマンショックによるものと考えられます。その後はアベノミクスの効果もあり、年収の水準を取り戻しています。

| 平成5年 | 452万円 |

| 平成15年 | 444万円 |

| 平成25年 | 413万円 |

| 令和5年 | 460万円 |

参照:

国税庁「民間給与実態統計調査結果」1総括表 より

「1年勤続者」の平均給与をもとに作成

次は、直近の年収の平均値の推移を見ていきます。平成27年から平成30年までは、概ね上昇傾向が見られました。令和元年からは多少の減少が見られ、令和4年からは平均値は持ち直しています。

| 平成27年 | 423万円 |

| 平成28年 | 425万円 |

| 平成29年 | 434万円 |

| 平成30年 | 439万円 |

| 令和元年 | 438万円 |

| 令和2年 | 435万円 |

| 令和3年 | 435万円 |

| 令和4年 | 458万円 |

| 令和5年 | 460万円 |

参照:

国税庁「民間給与実態統計調査結果」1総括表 より

「1年勤続者」の平均給与をもとに作成

さいごに.年収をアップさせたいあなたにおすすめの記事

ここまで、年収の平均値を様々な角度から見てきました。職業や地域、家族構成などによって年収の平均値に変化がありましたね。

この記事を読んでいただいて、今の年収をアップさせたい!と思った方も多いことと思います。最後に、年収をアップさせたいあなたに是非読んでいただきたいウェルスハックの記事をご紹介します。

コメント